▼2009-12-17 13:28

そう25「山」号

「山は富士」

それは一九九一年の夏だった。山梨県旧上九一色村で八月の十日間。日が昇って、沈むまで、掘った土を延々と篩いにかけ続けたことがある。そこで行われた、美術・音楽・舞踊などのアートイベントに参加するためである。プランは牧草地の一角の土を露出させ、そこに側溝を掘り、掘り出した土をサイズごとに篩いにかけ、粒子ごとの富士山を作ろうというもの。思えば無謀なことを考えたものである。深い考えもなく始めたが、あまりのスケールで牧草を抜くだけで途方にくれた。その時ユンボに乗って助っ人で現れたのが富士山写真家で知られる大山行男さんだった。

富士山の写真を撮ることが宿命かの名前でまず驚かされたが、作品が完成して自宅に招待されるとそこでまた驚いた。標高千メートルの高原に自宅はなんとドーム。それも自力で建てたという。中に一歩入ると、額縁のような大きな窓で富士山を独り占め。一月ほど後、お礼に富士山をデザインしたレターセットをプレゼントして以来お会いしてない。東名高速を行き来する時など、大山さんの絵はがきを目にする機会も多く、元気で頑張っているなと懐かしく思い出す。

富士山に魅せられたのは大山さんだけではない。葛飾北斎の富岳三十六景、富岡鉄齋の富士も個性的で豪快だ。個性的というなら片岡珠子もそれにもれない。庶民的な人では、銭湯の親父さんも大の富士山ファンだろう。

みんな富士の魅力の虜だった。描くのも簡単だ、頂点が少し平らな台形を描くだけで一億全ての国民が富士山と認めてくれる。これも富士山が日本一の山として愛される所以の一つだろう。

かねて募集していた「私の富士」に沢山の富士が集まった。やはり富士は特別の山である。「富士には〈そう〉の誌面がよく似合う」。

▼2010-03-03 09:00

「そう」26号 「玉」

我が輩は猫である

名前は玉に決まっている

玉は猫の名でもある。それも古くから猫の名前は「玉」に決まっていたらしい。

昔々あるところに、お爺さんとお婆さんがいた。婆さんは木綿を織り、爺さんは町へ売りに行く。ある日、大きな雌猿を猟師の鉄砲から救おうとして、爺さんが撃たれてしまう。猿たちは爺さんを介抱してご馳走し、お礼にもらった「猿の一文銭」という宝物を家に持ち帰り祀ると、たちまち金持ちに。しかしそれを妬んだ隣人に宝物を盗まれる。驚いた爺さんと婆さんは猫の「玉」に、三日の内に探し出してこいと言いつける。すると玉は鼠を捕まえ協力を強要する。鼠が箪笥の中から一文銭を見つけて玉に渡し、玉は爺さんに渡すと、家はいつ迄も繁盛し、めでたしめでたしという話。柳田国男「日本の昔話」から因幡の国の話である。

サザエさん家でもたしか「タマ」だった。娘の部屋で見つけた漫画「天才柳沢教授の生活」にも「タマちゃん」が登場する。小判を持ち、福を招き寄せる「招き猫」も「タマ」らしい。平岩弓枝「御宿かわせみ」シリーズの短編「薬研掘の猫」では、飼い猫がいなくなったと番屋に訴えてきた女がいるノ そして猫がキーワードとなって謎が解決する。その猫も「玉」だった。最近では、猫が駅長の辞令を交付され話題になった、和歌山電鐵貴志川線貴志駅の三毛の名もまた「たま」である。

何故猫の名は「玉」なのか。

今は「玉」は、球形あるいはそれに近い形の、美しく小さな石などで、装飾品となるものの総称だが、古くは呪術的な要素も伴うこともあった。それゆえ、美しく、貴重なもの、珍しい意味にも用いられる。

うどんの玉や、毛糸の玉のようにボール状にまとめたものも玉と呼ぶ。これらは、全て猫の「玉」の名の謂われと重なる。

まず思い浮かぶのは、「猫は炬燵で丸くなる」とあるように、玉のようになって眠るから。ついで、毛糸やボールなど丸いものが好きで、よく遊ぶからという説もある。

中国では玉に神秘な力を見いだし、神や霊魂をよらしめ、邪悪を払う呪力を持つものとされた。猫は霊感が強く、霊的な動物とされることから「霊(魂)」ともいう。語源説では「霊・魂」と「玉」は同義で、タマ(霊・魂)の入るべきものであるからと、折口信夫[万葉集に現れた古代信仰]は説く。

また、玉には「可愛い」の意で「玉のような赤ちゃん」、「美しい・なめらか」で「玉の肌」といった用法もある。猫の可愛らしさ、毛並みの美しさ、なめらかさが連想できよう。

そして、猫は奈良時代、中国から渡来したとされ、当時珍しかったことと、玉も中国の伝統で美しく、貴重で、珍らしいものであったことが「玉」の名に結びつく。

かのごとく、「猫」と「玉」の関係は古くて、深くて、愛らしい。夏目先生、「我が輩は猫である。名前はまだない。」なんて言わず、次は「玉」にしませんか。

(撮影・原田佐登美)

▼2010-06-18 17:18

三河のジョン万次郎

三河地方にもジョン万次郎と前後し漂流、アメリカを見聞した人物がいたことは、あまり知られていない。春夏秋冬叢書の季刊誌「そう」の次号特集「明治維新」で取り上げる。自らの興味もあり、久しぶりに私が担当することにした。詳しくは、次号を読んでいただくとして、さわりを少しだけ

嘉永4年(1851)、三河国渥美郡江比間から、4人の水夫が乗船し出帆した「永久丸」が時化で漂流。90日後グァム島付近でアメリカの捕鯨船に救助される。4人の内、高齢の二人は先に帰国。残る2人は、ベーリング海峡から北極圏、さらには南米南端ホーン岬を迂回して、大西洋に至る大航海をした後、アメリカを見聞する。田原藩がその顛末を、美濃本5冊なる「漂民聞書」に残している。

豊富な挿画は達者な筆で彩色も美しく、渡辺崋山を生んだ田原藩ならではの出来映えである。それはさておき、2組に分けて帰国することになった件が興味深い。

ハ

本国之官人並びに船主「ヂョンス」通詞虎右衛門三人列席にて、我等四人之者呼出し言いしには、近日日本海へ行く共和国の便船有之。岩吉・善吉は本国に妻子あるよし、護送すべし」。勇次郎と作蔵は「未だ壮年の事故帰国を急ぐには不可及。今一上下鯨漁致し、然る後、「アメリカ」の本国へ誘引し、土地風俗等熟覧し、未だ日本国との通信無之事故、帰国之上、詳に我本国之容子説話致させたし。是非に残るべし。

日本を開国させるべく、予期せぬ漂流者をも人権に配慮しながら、巧みに利用するアメリカ外交は強かだ。ジョン万次郎の帰国もその後の活躍も、決して単なる僥倖や、人道主義の賜物ではなかったことは、記憶しておくべきだろう。

因みに、通詞虎右衛門とは、ジョン万次郎と共に漂流し、通詞として残った水夫。これもアメリカの思惑の一部なのだろう。

▼2010-07-14 11:08

地方出版はブームか?

このところ地方出版の現状についての取材が多い。昨日も電話も含めて二つの取材を受けた。つい先日も、関西の新聞に私たちの出版社のことが掲載されているとの連絡を受けた。地方出版はどうやら、旬の話題のようだ。

ベストセラーの本で取材を受けたいものだが、残念ながら、頑張っている地方出版の取材か、地方出版の危機についての取材ばかり。地方出版の本は売れないが、地方出版の身を削る頑張りと、明日をも知れぬ危機は売れるようである。

共通する質問は、何故地方を活動の舞台に選んだのか。なぜ、地方出版なのか。地方出版の展望についてノ

特別な理由などはない、人は好むと好まざるに関わらず、住む土地をえらばなくてはならない。選ぶ前に決められてしまう場合もある。

その土地に住み、その土地で生きる以上、その土地にそって生きるしかないではないか。その土地で楽しく生きるために、その土地のことをもっと知る。知ったことを本として販売する。販売する以上たくさん売りたい。多くの人に知ってもらいたいからだ。しかし、売れることが目的ではない。それでは楽しめない。

話が変わるが、彼らは我々に本当は何を聞きたかったのだろう。まさか、彼らも地方出版をやろうと考えている訳はない。それとも、どうせ売れもしないのに何故地方で本を出し続けるのか、という、冷ややかな興味からか。

好意的に考えれば、広がる一方の中央と地方の格差、止まらない、過疎・少子化による地方の経済と文化の危機、地方出版をその象徴として見ようという、ジャーナリストとしての問いかけなのだろう。

しかし、繁栄を極める中央に身をおき、中央の視点で物事を見ようとする姿勢で、危機の実態が把握できるのですかと、逆取材がしたくなる。と、皮肉を言っても何も解決しない。

地方出版にありがちな、別の書籍ですでに書かれたことの寄せ集め。地方学者の生半可な知識。一夜漬けの準備と拙い取材。地域ナショナリズムの羅列。中央への憧れ。安易な田舎志向。粗雑な写真。未熟なデザイン。汚い印刷。地方であることに甘えてはこなかったか。

地域の文化の成熟度を嘆いても始まらない。地域におもねず、中央に媚びず。よい本を作り、それを、読者に届ける努力を弛まず続けるしかない。

今はやりの地方分権でもっとも不足しているのは、権限でも予算でもない。それを実現するための人材なのだ。

地方でありがちで怖いのは、己の力を過信すること。そして、安易に中央に頼ること。

中央の方法論は中央のもの、地方の問題の解決策は地方で作り出す。その人材も地方で育てなくてはならない。

真にローカルなものだけが、オリジナルでインターナショナルになる。地方の自立を目指すのではない、目標はインターナショナル。それには、全ての個がインターナショナルになるという、自覚と成長が必要となる。

▼2011-03-10 11:02

そう30号

昨年ギャラリーサンセリテで発表した幅が七メートルにもなる作品を岡崎のとある新築住宅に設置した。常識破りのサイズだが、まるで壁に合わせたかのような収まりとなった。

豊橋でこのような作品を収めた経験は私にはない。担当した設計者共々、岡崎にはすごい方がいると驚きだった。

そんな折、四十六頁で紹介した華道家かとうさとる氏のブログを知った。

そこには「身の丈知らずと笑われるかもしれないが、私は文化雑誌を発行したいと思ったことがある。(中略)モデルとしたのが(中略)「叢」で、(中略)断念した最大の理由も「叢」だった。雑誌の発行はその地域の総合力で創る人と支える人のどちらが欠けても成立しない。こんなことを白状すると豊田市の市民から叱られそうだが、豊田市はまだまだ道半ばと認めざるをえない。」とあった。

春夏秋冬叢書を評価していただきありがたい。しかし、果たして、豊橋は豊田に比較して優れているのだろうか。例えば、豊田と豊橋の美術館を比較してどうだろう。各地には点として優れた人材やグループがある。地域に欠けているのは、点を線とし、面とする「信頼」と「連帯」。「叢」もまだ小さな点でしかない。と記しながら、点を面にすることなど、まだまだ視覚に全く入らない。線にするだけでもやせ我慢が限りなく続く。しかし、医者からあと3キロ痩せろと言われているのが、当面の難問なのだ

▼2011-09-07 10:23

そう32号「道」

道祖神の招きは無くとも

人は細道小道に向かう

人や車が通行するために設けられた通路を「道路」や「道」と呼ぶ。法律上の「道路」は、道路法と、建築基準法で基準が定められ、それ以外のものは単に「道」と呼ばれる。

しかし、法で定められる前にも後にも道はあった。草に覆われた河原で岸辺に近づけば、草が倒れ、一筋の線が引かれる。度々その場所が利用されると、草は次第に枯れ、土も姿を現し道が生まれる。人の訪れが遠のくと、再び草原に戻る。

いつの時代にも、人が行き来する所に道はでき、役目を終えると消えてゆく。それが定めだが、一度踏み固められた道は、人の往来が減り、そして途絶えても容易く消え去ることはない。

役人の目を逃れ密やかに続く間道、あるいは抜道。町中に忘れられたかのように残り、赤道とも2項道路とも呼ばれる狭隘道路。山村の生活を支えてきた階段道、磴道。鉄道の廃線によって残された隧道。神や仏を祀ってきた参道や遶道。往来の盛んな時代には整備された道も人々の記憶から薄れ、いつしか古道と呼ばれ、今もここかしこで命脈を保っている。

そこには行き来した人々の生き様と足跡が色濃く残り、この道の行き着く先にはどのような営みが待ち受けているのか。興味は尽きず、道祖神の招きは無くとも、我々は細道へと向かう。

季刊の雑誌だから、32号で丸8年。我が出版社は相変わらず細道小道を綱渡りのように歩いている。頼みの綱は道祖神なのだが。

▼2011-09-30 15:07

嬉しい便り

俳人星野昌彦氏より嬉しい便り。

許しをいただき、引用させていただく。

朝夕涼しくなりました。宗田安正氏(俳句古語辞典監修、評論家、東京新聞書評等執筆)から、はがきがきました。「そう」について、「密度があり、レイアウトも見事」「細道小道」の特集プランもいい。「その先に何があるかひきこまれる」「道の写真も魅力的」「質の高い雑誌」「中央だって、こんな面白い見事な雑誌はありません。敬服しました。」という返事。

私が特集の扉に寄せた一文「道祖神の招きは無くとも人は細道小道に向かう」も、しっかり読んでいただいた評価のようだ。もちろん、社交辞令も入っているから、手放しで喜ぶわけにはいかないが、頑張っていればどこかで誰かが必ず見ていてくれる。と、常々思ってはいるが、このような手紙がたまにでもあると嬉しいものだ。

▼2012-03-06 14:58

「そう」34号「時」

キーワードは「時」表紙は24時間で地球儀が一回転する「自動地球儀時計」今は無き「豊橋時計」製造。

それが印刷された、当時の絵葉書。

豊川稲荷 撮影 八木史子

時は流れ

まもなく春が来る

除夜の鐘を聞きながら、まとまらぬこの拙文を考えた。

「時」とは流れるもの。過去から未来に向かって、留まることも、遡ることもなく、流れていく。古の人々は、時の流れの変化に「無常」の想いを募らせた。

今年のNHK大河ドラマは「平清盛」。そこでは清盛の生涯を中心に壇ノ浦の戦いまで、平家の栄枯盛衰を語り部・源頼朝の視点を通して描くという。古典の授業で暗記させられた、冒頭の一節が頭に浮かぶ。

「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす おごれる人も久しからず ただ春の夜の夢のごとし」

流されるだけの「時」もある。「時の流れに身をまかせ あなたの胸により添い 綺麗になれたそれだけで いのちさえもいらないわノ 」とテレサ・テンが切なく歌い、沢田研二は「時の過ぎゆくままに この身をまかせ 男と女が ただよいながら 堕ちてゆくのも しあわせだよ」と絶唱したのは日本がまだ元気だったころ。変わらぬ愛など望むべくもなく、刹那の愛に溺れる男と女ノ 。

そうだ、刹那は仏語で、時間の最小単位ノ 。と、とりとめもない。

大晦日は、古い年を除き去り、新年を迎えることから「除日」と呼び、その夜が「除夜」。

除夜の鐘の起源は中国宋時代の禅寺。梵鐘の役目は、時を知らせること、つまり「時の鐘」。朝夕の一日二回、百八つの鐘を撞き、法要の始まりを知らせた。鎌倉時代に日本へ伝えられ、室町時代に除 夜だけとなり、それが、いつしか百八つの煩悩を消滅するためと解釈されるようになった。

時は、時刻の単位である。日本では明治六年以来、一昼夜を二十四等分し、太陽が子午線を通過する時刻の十二時間前を零時とする定時法が使われている。それを「とき」と読む場合、古い時法の単位となる。日の出から日の入りまで(あるいは夜明けから日暮れまで)の六分の一を一時とした。そのため、昼の一時は夏は長く冬は短い。これを不定時法という。

除夜の鐘は、通常、大晦日の晩に百七回、残る一回は新年になってから撞く。ところで、一年の始まりは同時に一日の始まりだが、果たしてそれは何時か。

その昔、昼と夜は別であった。日没から日の出までを神の時間、あるいは神の一日と考え、日の出から日没まで、いわゆる昼間を人の時間、人の一日とすれば、一日の始まりを夜明けとすることに不思議はない。

午前零時以前に始まり、夜半を過ぎて最大食となる月食は前日の日付とする風習が長く続いたのは、夜を一続きのものと考えていたことの名残り。

さらに古くは一日が日没から始まると考えていた。祭りもそれにならい、一日、つまり日没に始まり、日没で終わるものだった。その前半が宵宮で、神が真夜中に降臨することを考えれば、宵宮が祭りの中心だったのは明らか。しかし、一日が日の出に始まると考えるようになると祭りは二日続きとみなされる。すると翌日、日が昇ってからを本祭と呼ぶようになり、宵宮は本祭の準備や前夜祭という軽い意味合いに変わっった。

今日も、昨日とさほど代わり映えのしない一日になりそうだが、確実に明日は今日になり、昨日になり、まもなく春が来る。

季節には必ず春が来る。我が春夏秋冬叢書にも、まもなく春が来る。おそらく来るだろう。

▼2012-12-10 14:20

そう37号「冬」

創刊時、何の根拠もなく、10年続けれれば何とかなると思って始めたが、何もできぬまま、10年目の一年が始まった。これより一年、お届けするキーワードは、出版社名「春夏秋冬叢書」に因み、「冬」から始め、順次「春・夏・秋」と続く。

冬とは、一年で最も寒い季節である。「冬至」は文字を読めば「冬が至る日」だが、毎年、12月22日頃に訪れるその日は、最も寒い日ではない。「日短きこと至って」冬の到来を告げ、古代にはこの日に一年が始まり、現在も暦の基準となる日である。

太陰太陽暦では冬至は11月に含まれた。19年に一度の、11月1日の冬至を、朔旦冬至と呼び、瑞祥吉日として、明治以前まで、宮中で盛大な儀式が行われていた。

折口信夫によれば、暦を知る前、人々は一年のほかには継続する時間を考えず、年の替わり目ごとに他界から訪れる霊魂を身に付けて新しく生まれ替わる信仰があった。それに伴い、彼方から訪れる者を迎えて年に一度の「まつり」を行い、一夜に、秋祭り・冬祭り・春祭りが連続した。すなわち、収穫が終わり、年の極まった日の宵に秋祭り、夜中に冬祭り、そして明け方に春祭りと続き、そうこうする内に年は改まり、初春の祭りを迎えた。その後、太陰暦が伝わると、暦の秋・冬・春にそれらが当て嵌められ、年に一度の祭りから、現在見られるような、一年を通した多様な祭りに発展した。

古代の人々は雄鹿の角や、七支刀のように枝分かれして分岐する形を「ふゆ」といい、その物の中に宿る霊魂が増殖し、分裂・分岐する神秘な様子を感じ、人間の身体に内在する霊魂を増殖させ、分割・分与することを「みたまのふゆ」といった。「ふゆ」祭りはこの「みたまのふゆ」祭りから発生し、「ふゆ」「ふる」は、魂を身に密着させること。一年の終わる頃、人の内なる霊魂は古くなり衰える。そこで夜半到来する新しい霊魂を「ふる(密着させる)」ことで復活させることが「ふゆ」祭りの信仰の根本だという。

魂を身に密着させる「たまふり」を施す呪術が「神あそび」で、「あそび」は「たまふり」を目的として、歌をうたい、楽を奏で、舞う。つまり、「神楽」を奉じること。年の替わり目の日、つまり冬至の頃、全国各地で、「ふゆ」祭りが行われた。それは、稲の収穫祭でもあった。

三遠南信の国境地帯でも、奥三河の「花祭り」や南信の「遠山霜月祭」「坂部の冬祭り」など、魂の再生・更新を願って、新年に備え、神楽を奉じた。陰暦11月、霜月に舞う、霜月神楽である。その多くが、熊野の再生儀礼、湯の清まりと忌こもりの呪法を取り入れた「湯立」を伴う、湯立神楽でもある。

それぞれの地域・神社によって次第は若干違うが、祭場となる舞庭には注連縄を巡らし、御幣や切紙などで美しく飾られ、中央に湯釜、その天井に白蓋、雲などと呼ばれる天蓋が下げられ、神々を迎える準備が調えられる。

その後、神々を幾度も幾度もお招きし、夜を徹して各種の祈祷・祝詞・神人らによる神楽が行われる。夜半になると、鬼や翁など異形の神も姿を見せ、祭りに先立って、聖なる川や滝から汲んだ水を、舞庭中央の釜で沸かし、祈祷の湯立を行った後に参加者に振り掛けることで、村人一同浄められ、新しい年を迎える。

衰えた太陽の復活を願うのは、日本だけの風習ではない。実は、12月二25日のクリスマスもその起源は冬至祭とされている。

冬至及びその直後には、世界各地で、冬至祭が行われる。そのいずれもが、衰えた太陽の復活を祝い、その日を無事過ごしたことを祝う祭りである。

さてさて「冬きたりなば春遠からじ」。何もしなくとも、暦の春はやってくるが、衰えた太陽の復活を願い、暖かい春を迎えるには、神頼みしてても始まらない。自ら、その準備をしなければならない。

▼2013-06-06 18:06

そう39号 「編集長の周辺」より

「君はデザインと美術の両方を志しているのだね」と確認されて。日本の抽象絵画のパイオニア、山口長男先生は話し出された。「片側に美術が作る山の斜面があり、もう一方にデザインが作る斜面があるとする。美術とデザインの斜面が交わる高みに山の稜線ができる。美術に係わることでデザインが大衆に迎合しない。デザインに係わることで美術が社会との接点を見失わずにすむ。君は、その稜線上を歩きなさい。どちらへ足をとられても谷に落ちる。」デザインか美術か、いずれかの選択を迫られていた28歳の頃だった。それから約35年、その言葉に忠実に生きてきたつもりである。それが、高じて美術とデザインに止まらず、書体や建築のデザインに書や陶芸まで手がけ、最近では生け花にも拘り、ご存じのように、本誌では編集人である。

そうなってしまうと、やっかいなのが肩書である。とりあえず美術家としているが、新聞などの取材を受けると、それでは通らない。必ずといっていいほど、もっと分かり易い肩書にしてくださいと要求される。日本では、一つの道に精進することが尊ばれるため、多くの事を手がけると、全てが中途半端に見られたり、器用貧乏と呼ばれたりする。そこには、一人で幾つも分野の仕事をされてはたまらない。一つの枠に止めておきたいという心理も働いているようだ。しかし、それは日本の特殊性なのだ。

例えば、日本では、版画家のみを肩書とする作家も多い。しかし、欧米では、版画とは、原画としての絵画を複製するもので、画廊に版画を持ち込み、プレゼンすれば、必ず「複製ではなく、あなたの作品を見せてください。」と言われるだろう。

また、ギル・サンというよく知られた書体をデザインしたイギリスのエリック・ギル(Eric GIll 1882〜1942)の履歴は「彫刻家、タイポフェイス(書体デザイン)、版画(エッチング)。イギリスにおけるアーツ・アンド・クラフト運動に参画。アートと宗教の関係に関するエッセイを多数出版。あげくは不貞や近親相姦や犬との性行為まで行い、日記には性行為の詳細が記される。」となる。

ここからは、美術とデザインが両立していることが読み取れる。欧米では特別のことではない。もう一人例を挙げよう。日系アメリカ人イサム・ノグチ(Isamu Noguchi 1904〜1988)は彫刻家、画家、インテリアデザイナー、造園家・作庭家、舞台芸術家である。岐阜提灯をモチーフにした「あかり(Akari)」シリーズのデザインでも知られている。

しかし、日本では未だお互いの交流は少なく、私はそのような成功例を殆ど知らない。

平成13年、豊橋市入船町の柳生川沿いに、環境と健康に配慮した住まいづくりを目指す「太陽住宅株式会社」のコンセプトハウス「入船の家」が誕生した。その後、1階を「アートのある住まい」の実践スペース「ギャラリー入船」として、現代美術の版画を紹介していた。

そして、平成25年春から、ギャラリーサンセリテ工芸部の企画で、主に東三河在住の工芸作家の手仕事を紹介する場として再出発した。私もアドバイザーとして、作家の選定などで協力。すでに終了してしまったが、4月には宮田香里展「叢からの風景」。5月、外山敦子カリグラフィー作品展。そして、6月の企画展は井崎正治「あそびのかたちと木の仕事展」。7月には、原田弘子 「 暮らしの中の藍染」を予定している。いずれも経験、力量とも優れた作家たちばかり、美術とデザインのより良い関係作りを模索するスペースに育ってもらいたいと願う。

天井から吊した行灯は撮影のための私の作品。

▼2013-12-17 15:09

A4からA5になって

そう41号

「そう」も今号で11年目の冬。本来は、春を迎えたいが、弱小出版社に、おいそれと春は巡ってこない。「そう」の創刊は2003年12月発行の冬号。そのため、記念日に春は永遠に訪れない定めと、あきらめてはいるが、絶望しているわけでもない。とにかく、納得できる本を作り続ければいつか春がくる。そのためにもと、思い切って、A4からA5に判型変更した最初の号だけに、編集作業は激増。

追い込み作業の最中に印刷関連のデザイン展の公募の審査を、ブックデザイナーの祖父江愼さんと二人で行った。最近、出版不況が激しく、ブックデザインの仕事も減少していると聞いた。中央も地方も季節は厳冬。しかし「冬来たりなば春遠からじ」と信じるのみ。根拠はないが。

「そう」判型変更にあたり編集長の独り言

三遠南信応援誌「そう」は、2013年12月10日発行の第41号から、創刊以来のA4がA5となり、頁は160頁、約倍となって、再出発した。創刊以来10年続けたサイズなので、決断するまで随分迷った。

「そう」の編集は、毎号一つのキーワード(漢字1文字)を決め、その漢字が含まれる話題をひねり出し、紹介してきた。これまで、取り上げた話題は、前提1見開きで企画した。ところが、取材してみると、想った内容と若干違っていたり、写真素材が不足する場合があった。それでも、頑なに一見開きで編集してきた。そのため、頁構成が若干、単調になりがちだった。予算上総ページ数が動かせず、そんな状況に甘んじてきたが、創刊10年を期して、判型を2分の1にし、頁を倍増することで、より内容を生かした頁構成が可能となるようにと決断した。これからは、2頁から、6頁、時には8頁まで選択できるようになり、誌面はダイナミックになるだろう。

とは言っても、次回から取材陣は大変になる。頁数を決めずに取材するということは、取材先から、どれだけ面白い話題、写真を引き出すか、その能力が問われることになる。その事そのものはこれまでと変わりはないが、そもそも、私たちの三遠南信地方には、単純比較で、全国的に、他を圧倒するような素材はそう多くない。それを読者の方々に紹介するにあたって、興味深いものにするのは、ひとえに、取材スタッフの素材に向かう視点、意気込みにかかっている。

これからは、その結果で扱いが変わることになる。良い意味で編集スタッフの間で競争が始まるだろう。読者の皆様には、より良い紙面をお届けできることとなり、スタッフの力もアップする。これが、編集長としての判型変更に秘めた願いなのだ。

「そう」の10周年記念に「山本宏務写真集 晴れの日と常の日と」を発行した。

表紙のデザイン。制作中の明朝体でタイトルを紙面一杯にし、表と裏が反転し、晴れと常に。

カバーのデザイン。山本宏務氏の写真は何気ない人々の生活を見事にとらえている。

▼2014-03-14 13:32

そう42号「文」

長い長いごぶさただったようだ忙しかったわけではない。時間はたっぷりあった(筈)だノ それが証拠に、ただ暇つぶしにしか価値のないような、文庫本の時代小説を、日に4冊も読み続けた日々もそのなかには、しっかりふくまれている。

その上、とうとうというか、晴れてというべきか、その間に、65歳になってしまった。つまり、高齢者の仲間入りということだ。

この号はキーワードが「文」であったため、文字について書く必要があり、小さなコラムを含めて11本も担当してしまった。それなのに、執筆には三日しか余裕がなかった。重ねてだが、忙しかったわけではない。

これでは、引退間近の高齢者ではなく、過酷な「老働者」ではないかと思うのだが、周りの若者たちは、自業自得と(冷たく)相手にもしてくれぬ。

山村の文化は

稲作だけでは語れない。

稲作文化=日本民族文化であると思われるほど、多くの稲作にかかわる習俗が生み出され、柳田国男以来のいわゆる「稲作一元論」に基づく様々な示唆は、我々が地域の祭りに出かけ、それを理解するために、確かに多くの手がかりをあたえてくれた。しかし、その現場ではそれだけではとても説明がつかない事例に度々出会う。

静岡県浜松市天竜区水窪町西浦の西浦観音堂において催される西浦田楽(にしうれでんがく)はその矛盾に気づかせる良い例である。田楽とは稲作に関する芸能及び、それから派生した諸芸能の総称だ。しかし、水窪の主要地域である、領家村、地頭方村の享保十二年(一七二七)の村差出帳では田の耕作面積は合わせて、二町三反四畝にすぎない。これは二十数人が一年に食べる米の量に過ぎない。ましてや、西浦は水窪でも最も奥深い地区である。その上、西浦では大正時代まで、長野県下伊那郡南信濃村から稲束十六束を十五銭で買っていた記録もある。そのため、日本の祭りに不可欠のしめ縄も、「ぐそば」と呼ばれる葛の蔓が使われる。やはり、祭りにつきもの神酒もここでは、稗酒である。これら、総てが、稲作が行われなかったことを示しながら、なお「西浦の田楽」を稲作儀礼と考えられようか。また、通常「米」を指す「よね」は、この地区の方言では「麦」のことである。西浦の田楽の名も、民俗学の対象となってからのもので、元々は単に「おまつり」あるいは「木の根祭り」と呼ばれていた。

西浦田楽/旧暦1月18日、月の出から翌日の日の出まで、厳寒の観音堂で夜を徹して行われる。国指定重要無形民俗文化財。水窪協働センターから車で約15分水窪町中心部から無料シャトルバスにて送迎あり。

編集後記ならぬ「街頭録音」より

「今年2月に65になる。本号が届く頃には、晴れて高齢者の仲間入りである。数年前、新城市湯谷温泉近くの宇連川沿いに僅かばかりの土地を手にいれた。荒れた土地を整備し、小屋は自力で改装。ゆっくりと里山の生活を楽しみだしている。

木炭窯でぐい呑みを焼いたり、野草料理の会を催し、現代美術展も開催した。昨今、我々の周りには、過疎、少子化、高齢化、地域経済の崩壊、原発事故、グローバル化への疑問や反省と、否定的な言葉ばかりが飛び交っている。しかし、嘆いていても何も始まらない。例えば、先の「湯谷の家」。過疎故に私ごときが手にいれ、新たな活動の拠点が生まれたのである。求められているのは発想の変換なのだ。」

▼2014-06-05 11:39

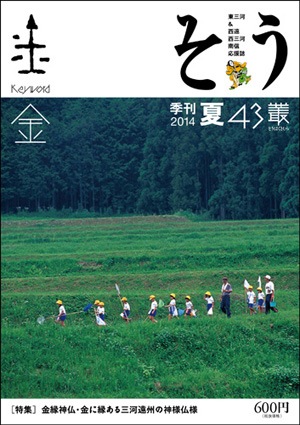

そう43号「金」

金を求めて男は

山を歩き川に入る

「そう」の取材エリアの内、西遠・南信に比べて、東西三河は「金」の付く地名が圧倒的に多い。因みに、東三河に六十、西三河に六十五の金地名がある。(Mapion検索)対して、西遠は二、南信では一地区と、殆ど見いだせない。

三河は金に縁のある地区なのだと、ぬか喜びは早い。金のつく地名が、そのまま黄金としての金に由来するわけではない。金の文字は、黄金の意味の他、銀銅鉄鉛など、金属の総称でもある。同じ金山でも、金を産出する金山と鉄山としての金山がある。

確かなのは「愛知県北設楽郡設楽町津具金山」。武田信玄が砂金を発見したとされ、「信玄坑」と呼ばれる坑道跡が今も残る。昭和九年には津具金山株式会社が設立され、同三十二年に閉山されたが、閉山は採算の問題で、必ずしも資源が枯渇したわけではない。近くの河床では、根気さえあれば、今でも砂金が見つかるという。

津具金山を取り巻く山々から流れ出た水は大入川となり、豊根村で古真立川を合流し、浜松市天竜区佐久間町浦川で天竜川支流の振草川に注いでいる。

天竜川の支流、大入川と振草川を一本の樹木に例え、その枝々に咲いた花の如き観があると沿岸二十三ヵ所(昭和五年当時、現在十五ヵ所で開催)の「花祭り」を詳細に紹介したのは早川考太郎だった。

「花祭り」は修験者が伝えたとされる。修験者は求道者と鉱山師の二つの顔を持っていた。山を歩き、修行を重ね、村々に布教をしながら、金や水銀を求めたという。津具にも「花祭り」があり、他の幾つかの花祭りの里にも金地名を見つけることができる。

大入川の「にゅう」は空海を高野山に導いたとされる「丹生都比売」につながる。「丹生」は「辰砂」のこと。「辰砂」は水銀の原料である。金のあるところには必ず水銀があるという。

こじつけ次いでに、砂金取りの技法の一つ「草根引き」、これは、草の根の泥に止まった砂金を川の水で洗い落として砂金を採取する。つまり、振草である。

大入川と振草川の沿岸の村々に「花祭り」を伝えた修験者たちが、金地名を残していったと考えるのは、金に取りつかれがちな人間の妄想ではあるが、罪もなく、夢がある妄想といえなくもない。

いつかは千金を獲得したいと言いつつそんなことは、口先だけで、夢に見ることもできない男の戯言である。

▼2014-06-09 10:35

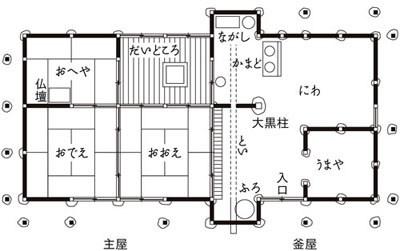

蘇った 復元釜屋建民家

新城・桜淵公園芝生広場内に復元されていた釜屋建民家は、長年傷んだ姿をさらしていたが、美しい姿を取り戻した。

釜屋建民家とは、江戸期から明治初期に、豊川流域から、天竜川下流域かけてのみにみられる農家の住まい。寄せ棟造り二棟、平入りの主屋と、妻入りの釜屋の棟がT字型になることから撞木造りとも呼ばれる。概して規模は小さく、庄屋クラスでも十数坪である。

主屋に床はあるが、釜屋は土間。主屋は居住の場で、おおえ(居間)、だいどころ(いろりの間、食堂)、おでえ(仏間、客間)、おへや(寝室)の田の字型四間取りで、釜屋には、おかって(炊事場)、にわ(作業場)、ふろ、うまやがあり、炊事と生産の場となっていた。

二棟は軒を接し、丸太をくり抜いた樋で谷に落ちる雨水を受け、前庭に落とした。樋は内部から見ると、大きな梁が貫通しているかのようで、外からみれば二棟だが、内部は一体化されている。

「東三河釜屋造り民家」(大林卯一良著)には、著者自ら取材し描いたスケッチで、釜屋建民家百棟以上紹介されている。その中で「昭和四十六年の調査で百六十五棟を確認していたが、その後、五・六年の間に大半建て替えられ、凡そ三分の一になってしまった」と記している。

私が中学生だった今から五十年前(昭和四十九年)、通学路に落ちていた馬糞から湯気が立ち上ることは、珍しい光景ではなかった。先生が、スバル360に乗って、颯爽と校庭の駐車場に乗り付けてきたことが話題になったのも、その頃だった。スバル360は、デザインを参考にしたフォルクスワーゲンのあだ名「かぶと虫」に対して、「てんとう虫」の名で日本最初の「国民車」となった四人乗りの軽自動車だ。その年、東京オリンピックが開催された。直後から、日本では、モータリゼーションが急速に進んだ。必要なくなった「うまや」は、納屋や居室に改装され、土間には床が張られ、やがて建て替えられ、釜屋建民家は使命を終えた。

その多くが姿を消してしまったが、この復元民家(市文化財指定)の他、新城市黒田に残る「望月家住宅」と旧引佐町的場の「鈴木家住宅」は国指定され今に残っている。

復元釜屋建民家は新城市庭野地区の小野田泉氏邸と中宇和地区の安形善治氏邸を解体し復元された。

建物内部に古民具などを展示し、以前は毎週土曜日の午前中にいろり、くどに火を入れていたのだが、現在は閉められたまま。戸を開け、火を入れることで、茅が乾燥し長持ちするのだが、人件費などの問題はあるのだろうが、せっかく葺き直したのに残念なことだ。

▼2014-12-12 09:48ハ

そう45号「千」

侘び茶は利休に始まり

堕落の兆しも利休から

千で最初に思い浮かべたのは、千利休である。利休は侘び茶の完成者として知られる。

「侘び」とは「不完全な状態」である。転じて「粗末な様子」や「簡素な様子」を意味し、言葉だけなら「貧しい様」となる。しかし、それを「清貧」と記せば、そこには、最上の美しさが秘められている。そのことを、先人たちは本能的に知っていた。それが、質素や謙遜の中に美を感じとる、日本人特有の「侘び」という美意識なのである。

利休の高弟、山上宗二は「侘び茶人」とは「一物も持たざる者、胸の覚悟一つ、作分一つ、手柄一つ、この三ヶ条整うる者」と記している。胸の覚悟とは、茶に生きる「覚悟」。作分は「美意識」。そして、手柄は「確かな工夫」とでも考えればよいだろう。それ以外、一物も「侘び茶人」には必要ないという諫めだ。

やがて「侘び茶」という言葉が生まれる。高価な本場中国の茶器「唐物」を尊ぶ風潮に対して、茶室は民家を摸して、粗末な土壁には藁すさが露出した。利休は三畳、二畳の茶室に、躙り口や下地窓、五(四)尺床などを取り入れた草庵茶室を創出し、瓦職人だった長次郎を指導して制作した楽茶碗や、竹の花入を使用する。そのような態度は、後に柳宗悦によって始められ、日常雑器に新たな美を見出した「民芸」の思想にも、一脈通じるとされる。

しかし、柳は、そのような評価を喜んではいない。利休は権門に使え、利用して、「茶」を広め、また「茶」を利用して、権門を操った。柳は、そこに不純なものを見出し〈かかる「茶」は「民衆の茶」では決してなかった。〉〈「侘び茶」とはいうが、一種の贅沢な「茶」で、富や権力にものをいわせた。〉〈権勢と結びつく因縁を持った「茶」は本質的な「侘び茶」になれるであろうか。〉と、疑問を投げかけ〈そこに早くも「茶」の堕落が兆した。〉〈そういう利休のような人間になりたくない。〉とまで断じている。後年、茶聖と称せられるが、柳宗悦に言わせれば「聖」の字には、到底値しないということだろう。

写真は、茶に生きる覚悟など、もとさら持ち合わせず、自画自賛の美意識と根拠の無い自信に裏付けられ、唯一「貧乏」という言葉が相応しい「門外漢」が主催した「木漏れ日茶会」の土染めの茶室。[穹]愛知ノートバージョン。

鎮守の杜の美しさに

欠かせないものがある

神社などの屋根の両端で交差する部材のことを千木と呼ぶ。古くは上流階級の邸宅にも用いられたが、現在は、主に神社で用いられている。古代、小屋組の際に木材二本を交差させて結び、先端を切り揃えずにそのままにした名残りとされ、本来の目的は建物の補強だったと考えられている。

しかし、私はそれとは違う考えを持っている。古くからの日本の建築では、棟の両端に、必ず、その部分を強調する部材が用いられている。それが寺院ならば、「鴟尾」と呼ばれ、城郭ならば、そこには「鯱」が載る。鯱は一種の鬼瓦で、和式建築物の棟の端などに厄除けと装飾を兼ねて設置された。

何故、棟の両端には、そのような装飾が必要となったのか。それは、棟に何も処置せずに水平に仕上げると、錯視により、棟の両端が下がって見え、だらしない建築になってしまう。そのため、富と権威の象徴である建築物を立派に見せるため、棟の装飾は発展した。

それに対して、安土桃山時代の茶人たちは格式ばった意匠や豪華な装飾をきらい、数寄屋造りが生まれる。それでも、その棟には、最小限の大きさに留まってはいるが、鬼瓦は残る。

装飾とは、錯視が起きる部所に、それを修正するために施されることが多い、と私は考えている。棟の装飾は記した通りだが、女性の衣装で使用される肩パットも同様な理由で用いられる。それは、なで肩のラインを修正し、キリリとした女性美を演出するために考えだされたデザインなのである。

千木の先端を地面に対して水平に切り落とすことを「内削ぎ」と呼び、反対に垂直に断つことを「外削ぎ」と呼んでいる。「外削ぎ」は、出雲大社を始めとした、男神の神社で用いられ、女神の場合は「削ぎ」が用いられることが多い。しかし、伊勢神宮では内宮外宮共に女神だが、内宮は「内削ぎ」、外宮は「外削ぎ」となっている。理由には諸説ある。後から、無理やり理由付けしたような説が多く、納得しがたいが、神社に参拝し感じる、そこに漂う、凛とした美しさに千木は欠かせない役目を果し続けている。