暑い夏を終えて、

今年の夏は、大変夏らしい夏をすごしてしまった。平年は自宅で「ぼっと」すごしてしまう。それが富士山まで出掛けるというのだから、まさに天動説から地動説へと変化したようなことだった。

味岡さんの仕事は以前から自然体という言葉が似つかわしい程、安心して見ることが出きる。今回の作品はややスケールが大きく、その点ではスタッフの人達の苦労がつたわってくる。自然体といってもそれは、彼がえらびとったセンサーとしての感性の総体である。

今回の仕事が、かってあったアースワークという文脈で語りうるとすれば、それは面白くもない。なぜなら、それは特定の時代を示している単なる回顧趣味になってしまう。それは方法としての美術文脈にこだわりすぎるかぎりでの現象にしかすぎない。このことが現代美術を面白くないものとしてしまったといえる。

近況、エコロジーやエントロピーの問題が提起されてからひさしいが、味岡さんの仕事は同様のひびきとして見えてくる。それは、かっての美術史(美術文脈)の流れのなかで、狭義な意味で美術をささえた行構想が時代の流れのなかで意味喪失をむかえていくなかにあって、彼の仕事は、リアルティをもって浮かびあがってくる。なぜリアルティを価値えるのか私には、不思議であった。しかしこの作品の現場に立ちあって、わかったような気がした。我々の生物のすむこの物的な球体には、生命のシステムが存在する。そして地球上の生物の生活に妥当する空間は、朝、東から太陽が昇って夕に西に没する天動説の世界なのだ。その事を人間は忘れてしまった。 富士の作品は、彼の天動説そのものだった。

美術批評 鈴木敏春

無冠の表現回路 エコロジーアートへ によせて

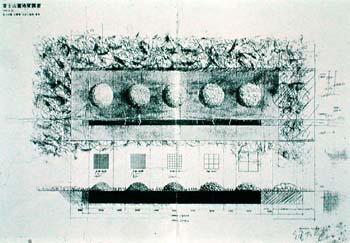

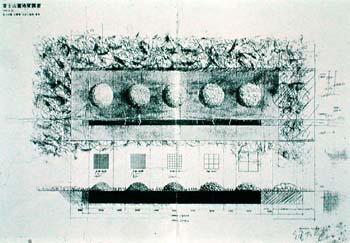

味岡伸太郎の仕事は自然との対話ともいえる事柄として現われてくる。川端の流木や草木を、最小限の方法で囲い、結ぶ作品を長年つづけてきた。昨年、夏、富士山ろくの仕事は、作者の思考を物語る傑作といえる。背景に富士を配し、数mの幅で土を掘り起こす。その土をふるいにかけ幾つかの富士山を作る。このインスタレーションは、自然というものに対する畏敬を表象として的確に示している。それは記憶というプロセスとして見る側に色々な印象をあたえずにはいられない。彼の作品は60年代のアース・アートのような反都会主義でもないし、地球を対象とした精神的な回帰ではない。それは制作というプロセスを美術というテクストを使用し平易に、それも簡素に提示する自然主義でもある。

美術批評 鈴木敏春